导读:“认识文革必读书”的另一个话题即在于此:当小说与现实走得太近,可能接近真实,但其文学性就削弱了。当我们试图从回忆录里了解这段历史时,会十分直接、具体地了解到个体甚至一部分群体的遭遇,也十分容易得出结论。

看到微博网友兔子老愚的一条微博,“认识文革必读书”,罗列了如下著作:

“古华长篇小说《芙蓉镇》,张贤亮长篇小说《绿化树》,老鬼长篇小说《血色黄昏》、《血与铁》,胡发云长篇小说《迷冬》,沈从文家书《离乱期的郁虑深忧:沈从文家书1966-1976》,梅志回忆录《往事如烟——胡风沉冤录》,季羡林回忆录《牛棚杂忆》,胡展奋撰写之《一万一千里路》。”

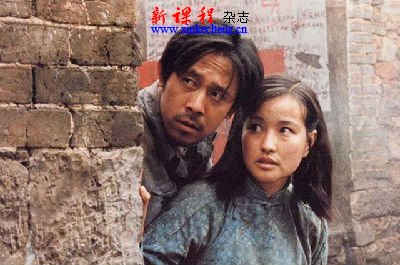

(图注:电影《芙蓉镇》剧照。《芙蓉镇》反映了文革时期左的错误带来的荒谬生活,也歌颂了十一届三中全会路线,所以成为当时大热小说。电影由姜文、刘晓庆主演。图片来自网络。)

这条微博经过网友的转发、评论,陆续添加了陈白尘、杨绛、贾植芳、严家炎、巴金、韦君宜等人的著作。开这样一份书单,相当于专题历史阅读了,能够给现在的读者一个阅读捷径,但更重要的是对于过去的读者而言,这份书单同样还是一份私人阅读史,时代、背景、自我,其间的震动、深思以及感动,凡此种种,不是那些简单的人名、书名便可以看到的,当然也不是百把字的微博可以讲述的。

开书单很简单(从某种程度上也比较令人生厌),而只有结合到这种个人经历中,书单方才有言说的重量。“认识文革必读书”这个话题最有意思的一点就在于此。这种书目的叠加,显示出了读者的经历叠加,一个读者当然可能经历过八十年代的“伤痕文学”喷发期,也可能见证了九十年代以后回忆录的大量“出土”,而晚近以来,更可能从无处不在的媒体上去认识诸如《寻找家园》(高尔泰)与《一叶一菩提》(萧默)这样浸透着各种说法的历史——这段对于经历过的个人而言是痛苦难言、对读者而言是复杂迷雾的历史。

简单说,我们可以通过这样的书单去了解“文革”,但更该看到,有一部分人的书单必须要用上近三十年来的阅读经历。真正给予你触动、让你对这段历史有清醒认识的,很可能是一部不为人知的作品,一个忘了名字的小人物,一个叙述不全的故事。从批评的角度来说,没有背景,便没有论述,结论也就无从谈起了。

我仔细翻阅了微博评论中提到的“文革”主题书。经历确实是迥异的——我读过的相关书都不在此列,似乎也有必要为这个有意思的话题稍作补充,权作一个稍长的评论帖。

1990年前后,一个非常偶然的机会,我可以看到很多八十年代的期刊杂志,其中有地摊读物,美女、村汉、警察、大盗,更有堪称大部头的文学期刊,如《收获》、《钟山》、《十月》、《当代》等等。记得第一次读到马尔克斯的《百年孤独》,就是在《十月》杂志上,当时没有读懂(头痛欲裂),所以保留下来准备再看。

最让我着迷的还是中国人所写的小说。现在看,那是个“伤痕文学”大行其道的时期,但并不全是控诉。这些故事,大部分都是——从“文革”中走来,置身在八十年代,现实生活便是反思。深刻的反思、批判,但更有一种恢复、向前看的积极劲头。这明快的色调当然跟我初涉人世的经历有关,希望并不仅仅是回忆使然。

我的“认识文革必读书”第一本应该是宗璞的中篇小说《三生石》,大学教授梅菩提在“文革”中患病的故事。我记得小说的题辞是“小说只不过是小说”,这似乎是作者的谦词,但小说确实有一种死而复生的淡远,所以我那时便记住了小说所引用的莎翁诗句:

“那死后不可知的神秘之国,从不曾有一个旅人回来过。”

这份带着悲观的旷达,与人物、故事都合调,和那个时代也合,因为是那时代里不重要的人、不重要的故事。

同样有“文革”浓重背景的,是李国文的长篇小说《花园街五号》。我记得共产党人刘钊、韩涛,还有圆滑的反面人物、副市长丁晓,当然更忘不了敢爱敢恨的吕莎!清理过去,着手未来,这大概是《花园街五号》的任务,我后来重读,对刘钊、丁晓看法有所改变:圆滑未尝不是政治的必需品,倒是永远雷厉风行、敢于处死自己的父亲,令人畏惧。但吕莎的美丽是永远的,丝毫没有改变。

李庆西、李杭育合著的《白栎树沙沙响》同样是高层落难的故事,似乎更为隽永。杂志已经虫蛀了,我因为太喜欢,遂在暑假中手抄一遍,用光了当时所有的硬面抄。相比之下,张洁的《沉重的翅膀》是现实感更多的长篇,错综复杂的历史遗留,给现实生活带来诸多不便、不快甚至不公,而一旦试图作出改变、前行,阻力便自动生成。但正义的、善良的人与事,即使再细微的作用,都值得为之欣喜。这部讲述中央机关的小说,至今记得一个细节:某小人物每逢开会必洗耳恭听奋笔疾书状,其实是在构思/推敲他的诗句。今天的官场上有这样的人物吗?恐怕没有。经过九十年代的崇高之争,经过商品化大潮消费主义的洗礼,《沉重的翅膀》那种人的使命感、道德情操、饱满的意志力、以及人格的魅力,可能和写诗的官场人物一样,少之又少。世道已变,人心亦然,小说创作自然不会再有这样的人物,甚至到了提及这些便觉得可笑、羞耻的地步了。

《沉重的翅膀》在杂志分上下期连载,我隔了好久才在地摊上找到下期,读了却觉得不如上期那么感动。后来再也未读过。倒是《白栎树沙沙响》、《花园街五号》都买到旧版,作为纪念。其实,这些阅读往往只存留一鳞半爪的记忆,海岩《便衣警察》里的等待,王蒙《相见时难》里的惆怅……,但都比不上《白栎树沙沙响》和《花园街五号》。对青少年时期的阅读而言,情感教育是很重要的一课。如果说小说中的环境、人情、历史,尚且需要阅读者去经历和消化,对感情的启蒙却是直截了当的。对我这一代人而言,既不是之前的身体力行实践派,也不是之后网络世界视觉派,大概都是书本的教导吧。

这样的阅读大概持续了两个夏天。后来我叔叔不再收购旧书,蹭书读的福利就此结束,转战旧书摊。整个青少年时代,我对成都这个大城的最大渴望,不是吃更不是玩,而是数不清的旧书店和书摊——和现在相比,数不清不算夸张。从维熙的小说就是从地摊上淘的,太沉重了,让人没有呼吸的余地。

“认识文革必读书”的另一个话题即在于此:当小说与现实走得太近,可能接近真实,但其文学性就削弱了。当我们试图从回忆录里了解这段历史时,会十分直接、具体地了解到个体甚至一部分群体的遭遇,也十分容易得出结论。从这个角度看,文学创作没有这么简捷的路径,但也正由于文学的虚构性和容纳性,往往可以给读者提供更多的触发。作家是更高层次上的总结与阐发,这个结论需要更多的解释,但简单点说,既存在回忆录的真实,也存在小说的真实,一如存在着回忆录的不真实与小说的不真实一样。面对历史,不仅仅是还原,还有留白,需要阅读者的呼吸空间,才能更好的去体会。在我的理解中,这是文学的长处,即使你全部忘记了它的训诫,但还是会隐约记得一些故事,一些细节,而它们和你有着紧密的联系。

相关阅读:- 《新课程》杂志征稿通知

- 论文发表中的DOI是什么意思

- 《新课程》杂志论文知网收截图

- 新课程杂志主管单位主办单位说明

- 如何提高发表论文的“命中率”

- 《现代职业教育》杂志每版字数调整为2000字

- 现代职业教育杂志中国知网全文收录截图

- 中国知网期刊大全检索《现代职业教育》杂志

- 编辑在论文发表工作中的重要性

新课程杂志社提示:

本文标题:从读书中认识文革(新课程推荐阅读)

当前网址:http://www.xinkecheng.cn/14/1647/